中国古代哲学家关于人性的争论中,有观点认为人性既有善有恶,且某些群体心理阴暗、扭曲,充满报复心理,这与个人挫折有关。现实生活中,因他人眼神、路怒症、职场矛盾等因素引发的暴力事件屡见不鲜。心理学家指出,社会生活节奏加快,心理压力增大,性格缺陷和偏激思想易导致攻击性行为。修身养性成为解决扭曲心理的有效途径,中庸之道是儒家追求的最高境界。

人性善恶之辩:暴力心理与修身中庸之道在现代社会的启示

自古以来,关于人性的善恶之争便一直是哲学界讨论的焦点。从儒家“性善论”到法家“性恶论”,不同的思想流派对于人性的本质有着不同的解读。然而,在现实社会中,我们不可避免地会遇到那些心理阴暗、充满暴力倾向的个体。本文将从人性善恶之争的角度出发,探讨暴力心理的成因,并提出修身中庸之道在现代社会中的重要性。

一、人性善恶之争与暴力心理的成因

1. 人性善恶之争

中国古代哲学家们对人性有着不同的看法。儒家认为人性本善,认为通过教育和社会化过程,人们可以发挥出善良的本性。而法家则认为人性本恶,主张通过严格的法律和制度来约束人的行为。

2. 暴力心理的成因

在现实生活中,部分人的心理确实存在阴暗面,他们往往因为挫折、矛盾等原因产生报复心理,甚至出现暴力行为。心理学家研究发现,以下因素可能导致暴力心理的产生:

(1)个人受到的挫折:当个人在生活、工作、学习等方面遇到挫折时,心理压力增大,容易产生负面情绪。

(2)性格缺陷:部分人性格偏激、冲动,无法正视现实矛盾,容易产生报复、嫉妒等心理。

(3)社会环境:社会竞争激烈,生活节奏加快,导致人们心理压力增大,更容易引发暴力行为。

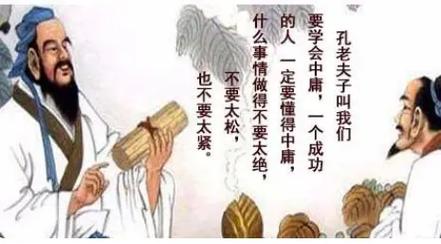

二、修身中庸之道在现代社会中的启示

面对人性善恶之争和暴力心理的挑战,中国传统文化中的修身中庸之道为我们提供了宝贵的启示。

1. 培养平和心态:修身养性,学会调整自己的心态,面对生活中的挫折和矛盾,保持平和的心态。

2. 坚持中庸之道:在事物的选择中,做到不偏不倚,折中处理,避免极端行为。

3. 增强自我约束力:在追求个人欲望的同时,学会控制自己的行为,做到“见好就收,点到为止”。

4. 注重道德修养:培养浩然之气,提高自身道德水平,以身作则,影响他人。

在现代社会,面对人性善恶之争和暴力心理的挑战,我们应当秉持修身中庸之道,培养平和心态,坚持中庸之道,增强自我约束力,注重道德修养,为构建和谐社会贡献力量。