现代社会中,独处虽常见,却常伴恐惧与焦虑。为何独处会让人心生不安?本文揭示了社交需求、情感缺失、环境适应等心理根源,并提出应对策略,如保持社交、培养兴趣、寻求支持等,教你如何拥抱独处,成为更强大的自己。快来了解如何缓解独处时的焦虑情绪,提升生活质量吧!

独处的焦虑:探究个体独处时恐惧与焦虑的心理根源与应对策略

在现代社会,独处已经成为许多人的生活常态。然而,对于一些人来说,独处不仅仅是一种生活方式,更是一种心理负担。长时间独处时,他们可能会感到恐惧和焦虑。本文将探讨独处时产生恐惧和焦虑的心理根源,并提出相应的应对策略。

独处时产生恐惧和焦虑的心理根源

1. 社交需求:人类是社会性动物,具有强烈的社交需求。长时间独处可能导致个体感到孤独和被边缘化,从而引发焦虑和恐惧。

2. 情感支持缺失:在独处时,个体无法得到他人的情感支持和安慰,容易产生不安和担忧。

3. 环境适应能力:面对陌生的环境或情境,个体的环境适应能力可能不足,导致独处时感到恐惧和焦虑。

4. 自我认知:个体对自己的认知,如自卑、恐惧失败等,也会影响独处时的心理状态。

5. 生理因素:长时间独处可能导致生理上的不适,如失眠、食欲不振等,进而引发焦虑和恐惧。

应对独处时恐惧和焦虑的策略

1. 保持适度的社交活动:与朋友、家人保持联系,参加社交团体或活动,以满足社交需求。

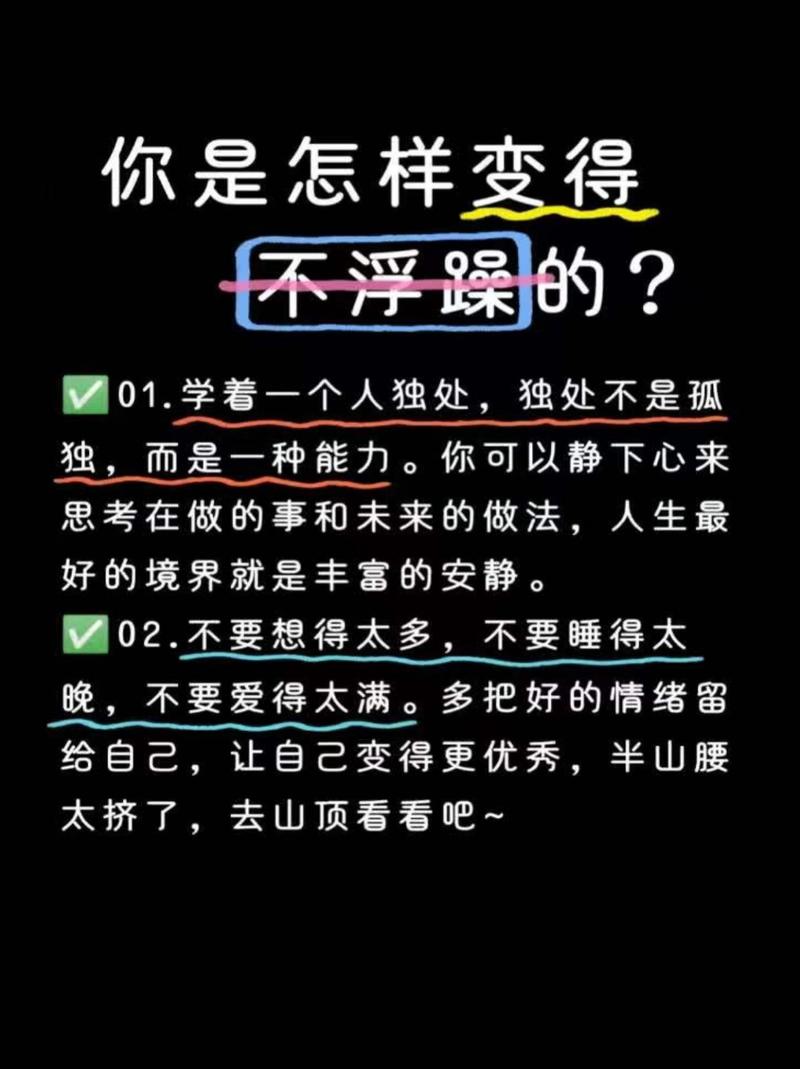

2. 培养兴趣爱好:发展个人兴趣爱好,如阅读、运动、绘画等,丰富独处时光。

3. 寻求情感支持:在需要时,向亲朋好友或专业人士倾诉,寻求情感支持。

4. 提高环境适应能力:学会适应不同环境和情境,增强独处时的心理承受能力。

5. 改善自我认知:树立积极的自我认知,培养自信心和勇气。

6. 保持身心健康的生活方式:规律作息、适量运动、健康饮食,提高身体和心理素质。

7. 尝试心理治疗方法:如认知行为治疗、心理疏导等,帮助缓解焦虑和恐惧。

8. 应用药物:在专业医生指导下,合理使用抗焦虑、抗抑郁等药物。

独处时产生恐惧和焦虑是多种因素共同作用的结果。了解这些心理根源,采取相应的应对策略,有助于缓解独处时的焦虑情绪,提高生活质量。让我们勇敢面对独处,拥抱生活,成为更好的自己。

随着社会的发展,独处已经成为许多人生活中不可或缺的一部分。然而,对于一些人来说,独处不仅仅是一种生活方式,更是一种心理负担。长时间独处时,他们可能会感到恐惧和焦虑,这不仅影响了生活质量,还可能对身心健康产生负面影响。

独处时产生恐惧和焦虑的心理根源

1. 社交需求:人类是社会性动物,具有强烈的社交需求。在社交互动中,个体能够获得归属感、安全感和满足感。长时间独处可能导致个体感到孤独和被边缘化,从而引发焦虑和恐惧。

2. 情感支持缺失:在独处时,个体无法得到他人的情感支持和安慰,容易产生不安和担忧。这种情感支持的缺失可能导致个体在面对困难和挫折时感到无助和孤独。

3. 环境适应能力:面对陌生的环境或情境,个体的环境适应能力可能不足,导致独处时感到恐惧和焦虑。这种恐惧和焦虑可能源于对未知的担忧和对变化的抵触。

4. 自我认知:个体对自己的认知,如自卑、恐惧失败等,也会影响独处时的心理状态。这种自我认知可能导致个体在独处时过分关注自身问题,进而引发焦虑和恐惧。

5. 生理因素:长时间独处可能导致生理上的不适,如失眠、食欲不振等,进而引发焦虑和恐惧。这些生理不适可能进一步加剧心理负担,形成恶性循环。

应对独处时恐惧和焦虑的策略

1. 保持适度的社交活动:与朋友、家人保持联系,参加社交团体或活动,以满足社交需求。在社交互动中,个体能够获得情感支持和安全感。

2. 培养兴趣爱好:发展个人兴趣爱好,如阅读、运动、绘画等,丰富独处时光。兴趣爱好能够帮助个体将注意力从焦虑和恐惧中转移出来,从而缓解心理压力。

3. 寻求情感支持:在需要时,向亲朋好友或专业人士倾诉,寻求情感支持。情感支持能够帮助个体缓解焦虑和恐惧,提高心理承受能力。

4. 提高环境适应能力:学会适应不同环境和情境,增强独处时的心理承受能力。可以通过参加户外活动、旅行等方式,提高个体的环境适应能力。

5. 改善自我认知:树立积极的自我认知,培养自信心和勇气。可以通过自我反思、心理咨询等方式,帮助个体改善自我认知。

6. 保持身心健康的生活方式:规律作息、适量运动、健康饮食,提高身体和心理素质。身心健康的生活方式能够帮助个体更好地应对独处时的焦虑和恐惧。

7. 尝试心理治疗方法:如认知行为治疗、心理疏导等,帮助缓解焦虑和恐惧。心理治疗方法能够帮助个体从根本上解决问题,提高心理素质。

8. 应用药物:在专业医生指导下,合理使用抗焦虑、抗抑郁等药物。药物治疗能够帮助个体缓解症状,提高生活质量。

独处时产生恐惧和焦虑是多种因素共同作用的结果。了解这些心理根源,采取相应的应对策略,有助于缓解独处时的焦虑情绪,提高生活质量。让我们勇敢面对独处,拥抱生活,成为更好的自己。