本文探讨了“腌臜年”这一民俗文化现象,分析了周岁与虚岁的差异,以及腌臜年的起源、含义和习俗,揭示了其在北方农村的文化内涵。在古老的北方农村,有一个独特的年龄称谓——“腌臜年”。这不仅仅是一个数字,它背后蕴含着丰富的民俗文化内涵。腌臜年,顾名思义,是45岁这个年龄段的别称,它并非基于周岁,而是以虚岁来计算。这个年龄的由来,与民间信仰和习俗紧密相连,它象征着人生的一个转折点,既是对过去岁月的回顾,也是对未来生活的期许。腌臜年的习俗,不仅体现了人们对年龄的敬畏,也反映了传统文化的传承与创新。让我们一起走进腌臜年的世界,探寻那些被岁月遗忘的民俗故事,感受民间智慧的深邃。

腌臜年:虚岁与周岁的边界与民俗文化内涵

在我国的传统文化中,年龄的表述有着丰富的内涵和独特的表达方式。其中,“腌臜年”一词在北方农村广为流传,引发了人们对于虚岁和周岁差异的讨论。本文将从法律规定、周岁计算、腌臜年的民俗文化内涵等方面,探讨腌臜年是虚岁还是周岁,以及周岁与虚岁的使用范围。

周岁与虚岁

1. 法律规定中的周岁

在我国的法律规定中,年龄的界定均是以周岁来计算。如《中华人民共和国刑法》中对刑事责任年龄的界定,如十六周岁、十四周岁、十二周岁等,都是指的周岁。

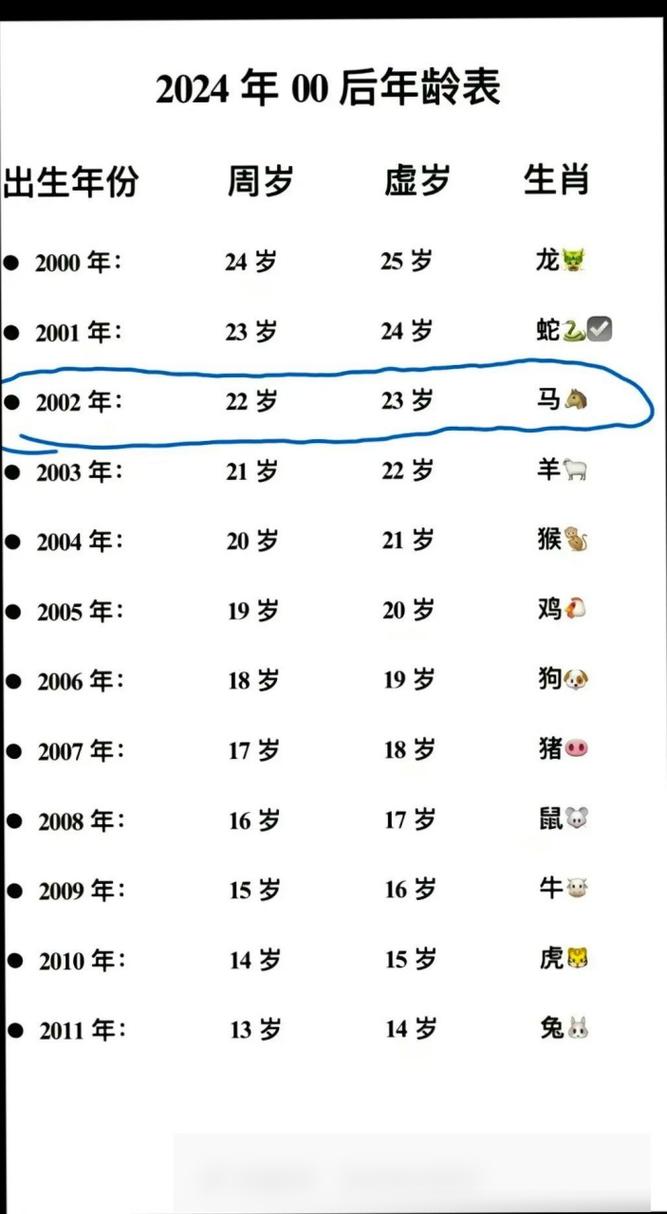

2. 周岁的计算方式

周岁的计算方式是以出生日期为起点,满一年后为一周岁,以此类推。这种计算方式相对于虚岁更为精确,能够更准确地反映一个人的实际年龄。

腌臜年的民俗文化内涵

1. 腌臜年的起源

腌臜年在北方农村有着悠久的历史,其起源与民俗文化密切相关。在农村,“腌臜”一词原本是指不干净、肮脏的意思。在《水浒传》中有提到“腌臜泼妇”的词语,表示坏、不好的意思。

2. 腌臜年的含义

在农村,45岁被称为“腌臜年”,这一说法并非源于年龄的实际值,而是源于一种民间信仰。俗语说“古人逢九,云是年必有灾殃”,在农村有“明七暗九”之说,所谓暗九就是年龄是九的倍数。而“45”岁正是“暗九”,在老人看来,“明九不可怕,暗九大关口”,因此,暗九之年一般农村人很少过生日,这一年很容易出现变故,故而被看作不吉利、秽气的意思。

3. 腌臜年的习俗

在农村,“暗九”之年,要格外的小心。人到“45”岁后,也到了不惑之年的中期,身心俱疲,每日忙于奔波,身体大不如前,也很容易烦躁,犹如拉磨的毛驴一般,因而被戏称为“属驴的”。在腌臜之年,很多子女会为父母买上红色的腰带,或一身“红装”,希望父母能过得安心。

腌臜年是虚岁还是周岁

根据以上分析,腌臜年并非指周岁,而是指虚岁。虚岁是指从出生到某个时刻的实际年龄,而周岁则是指从出生到某个时刻的实足年龄。在腌臜年的习俗中,人们将45岁视为一个重要的年龄节点,因此,腌臜年是以虚岁来计算的。

腌臜年这一民俗文化现象,反映了我国民间对于年龄的特殊关注和独特表达方式。通过对周岁与虚岁的探讨,我们可以更好地理解腌臜年的含义和起源,从而进一步了解我国丰富多彩的民俗文化。同时,这也提醒我们在日常生活中,要尊重和传承传统文化,让民俗文化在新时代焕发出新的活力。