本文探讨了自残行为,一种与抑郁症不一定直接相关的心理现象。文章分析了自残行为的原因和心理动机,包括情绪调节困难、寻求注意、自我惩罚等,并提出了应对策略,如建立支持系统、学习情绪调节技巧和专业帮助。在无声的世界里,有一种痛苦在悄然蔓延——自残。你或许会好奇,为何有些人看似心理健康,却选择伤害自己?自残,这个看似难以理解的举动,背后隐藏着怎样的心理动机?本文将揭开这层神秘的面纱,带你走进自残者的内心世界。在这里,我们不仅会揭示自残行为背后的复杂心理,更会提供实用的应对策略,帮助你理解、支持那些在痛苦边缘徘徊的灵魂。让我们一起揭开自残的谜团,为心灵寻找一丝慰藉。

没有抑郁症却自残:探究自残行为背后的心理动机与应对策略

自残行为是一种复杂的心理现象,它可能并不直接与抑郁症相关联。本文将探讨自残行为可能的原因、心理动机,以及应对策略,帮助人们更好地理解这一行为,并为有需要的人提供帮助。

自残行为的定义与特征

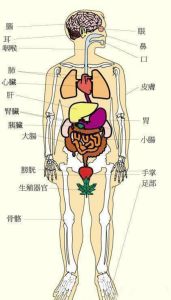

自残行为,又称自我伤害,是指个体有意伤害自己的身体,造成疼痛或伤害的行为。这种行为可能表现为割伤、烧伤、撞击等。自残行为并非自杀行为,但若处理不当,可能导致严重的身体伤害甚至死亡。

自残行为的原因与心理动机

1. 自残行为的原因可能包括:

(1)情绪调节困难:个体可能通过自残来缓解焦虑、愤怒、悲伤等负面情绪。

(2)寻求注意:某些个体可能通过自残行为来吸引他人的关注。

(3)自我惩罚:个体可能因为认为自己做错了事情,而通过自残来惩罚自己。

(4)生理因素:如激素水平变化、神经系统疾病等。

2. 自残行为的心理动机可能包括:

(1)寻求控制感:通过自残,个体可能感觉到自己能够控制自己的情绪和身体。

(2)能量释放:自残行为可能帮助个体释放积累的负面情绪和能量。

(3)情感表达:个体可能无法用言语表达自己的情感,自残成为了一种沟通方式。

(4)寻求满足感:某些个体可能通过自残获得一种特殊的满足感。

自残行为的应对策略

1. 建立支持系统:与亲朋好友、心理咨询师等建立良好的沟通,寻求他们的支持和理解。

2. 学习情绪调节技巧:通过冥想、呼吸练习、放松技巧等方法,帮助自己更好地应对负面情绪。

3. 寻求专业帮助:如果自残行为严重或持续存在,应及时寻求心理咨询师或精神科医生的帮助。

4. 建立健康的生活方式:保持良好的饮食、充足的睡眠、适度的运动,有助于改善情绪。

5. 增强自信心:通过学习新技能、参与社交活动等方式,提高自己的自信心。

自残行为并非抑郁症的唯一表现,它可能由多种原因引起。了解自残行为背后的心理动机,有助于我们更好地应对这一现象。在面对自残行为时,我们要关注个体的心理需求,提供必要的支持和帮助,共同营造一个关爱和理解的社会环境。