孤僻症,即孤独症,是一种复杂神经发育障碍,其成因包括遗传、环境、妊娠期因素等。患者表现出社交障碍、沟通困难及刻板行为。尽管尚无根治方法,但通过早期干预,患者的生活质量可得到显著改善。本文将深入剖析孤独症的成因和特征,引发读者对这一群体的关注与思考。

孤僻症的形成原因及特征分析

孤僻症,通常指孤独症,是一种以社会交往障碍、沟通障碍和重复刻板行为为特征的神经发育障碍。本文将深入探讨孤僻症的形成原因,分析其典型特征,并探讨孤独症能否变回正常人。

孤僻症的形成原因

1. 遗传因素:研究表明,孤独症具有一定的家族聚集性,若家族中有人患有孤独症,则可能加大其他家庭成员患病的风险。

2. 环境因素:长期处于压抑、紧张的家庭环境,或暴露于重金属、化学物质等污染较重的环境中,可能增加患孤独症的风险。

3. 妊娠期因素:母亲在妊娠期情绪不佳、高龄、抽烟、病毒感染等,都可能影响胎儿大脑发育,导致孤独症。

4. 免疫系统异常:胎儿存在免疫缺陷,可能导致淋巴细胞对母亲的抗体产生反应,进而引起神经系统受损。

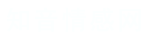

5. 神经生物学因素:大脑结构和功能异常,如小脑发育不良、胼胝体缩小、脑干萎缩等,可能诱发孤独症。

6. 神经递质失衡:神经递质的失衡可能影响大脑功能,导致孤独症。

孤独症的八个特征

1. 社会交往障碍:孤独症患者难以与他人建立正常的社交关系。

2. 语言沟通技能缺乏:患者语言表达困难,词汇量有限,语法结构不完整。

3. 对游戏或活动兴趣有限:患者对常规游戏或活动缺乏兴趣,倾向于重复刻板行为。

4. 重复刻板行为:患者表现出重复的、无目的的动作或行为。

5. 对感官刺激敏感:患者对某些声音、光线、触觉等感官刺激过度敏感。

6. 规律性饮食:患者饮食时间、食物种类、进食方式等具有一定的规律性。

7. 情绪波动:患者情绪波动较大,易出现焦虑、抑郁等情绪问题。

8. 睡眠问题:患者睡眠质量较差,易出现睡眠障碍。

孤独症能否变回正常人

目前,孤独症尚无根治方法,但通过早期干预、行为训练、语言治疗等方法,可以改善患者的症状,提高其生活质量。然而,孤独症并非一成不变,患者在治疗过程中可能会出现不同程度的改善,甚至部分患者可能接近正常人的社交能力和语言能力。

孤僻症的形成原因复杂,涉及遗传、环境、神经生物学等多个方面。了解孤独症的特征和形成原因,有助于我们更好地关爱和理解孤独症患者。同时,通过早期干预和科学治疗,孤独症患者有望过上更加正常、幸福的生活。