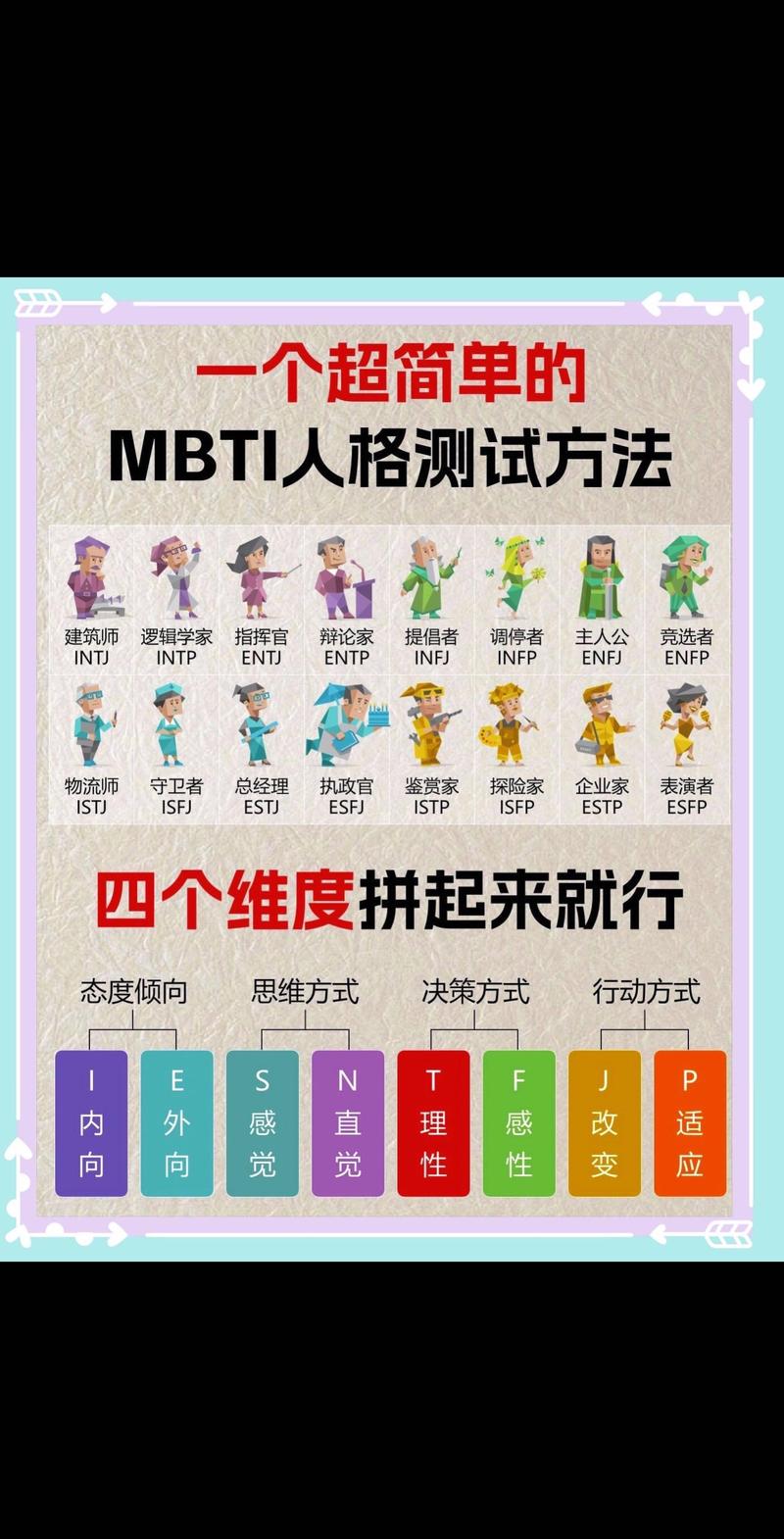

MBTI测试,一种基于荣格理论的性格分类法,通过四个维度将性格分为16种类型,广泛应用于职业规划、企业招聘、教育培训和心理咨询等领域。但该测试存在偏差、缺乏科学依据和可能导致的伪科学倾向。你是否曾好奇过,自己的性格类型是什么?MBTI测试,这个风靡全球的性格评估工具,或许能为你揭开神秘的面纱。它将性格划分为16种类型,从内向与外向、感觉与直觉、思考与情感、判断与感知四个维度,揭示你与众不同的特质。然而,这把开启自我认知之门的钥匙,是否真的能引领你走向正确的职业道路?它又是否可能让你陷入性格标签的陷阱?让我们一起探索MBTI测试的奥秘,揭开性格与职业选择的秘密。

MBTI测试:揭示性格与职业选择的秘密

在当今社会,随着人们对于自我认知和职业规划的重视,MBTI测试(迈尔斯-布里格斯性格分类法)逐渐成为了热门话题。本文将从MBTI测试的起源、原理、应用以及其局限性等方面进行探讨,帮助读者更好地理解这一性格评估工具。

MBTI测试的起源与原理

MBTI测试起源于瑞士心理学家卡尔·荣格(Carl Jung)的人格分类理论。荣格认为,人的性格差异主要源于大脑的感知和判断功能。在此基础上,美国心理学家凯瑟琳·布里格斯(Katherine Cook Briggs)和她的女儿伊莎贝尔·布里格斯·迈尔斯(Isabel Briggs Myers)进一步发展了这一理论,提出了MBTI测试。

MBTI测试将人的性格分为16种类型,每种类型由四个字母组成,分别代表以下四个维度:

1. 外向(E)与内向(I):个体获取信息的方式,外向者倾向于从外部世界获取信息,内向者则倾向于从内部世界获取信息。

2. 感觉(S)与直觉(N):个体处理信息的方式,感觉者更注重具体、实际的信息,直觉者则更注重抽象、潜在的信息。

3. 思考(T)与情感(F):个体做决定的方式,思考者更注重逻辑、客观性,情感者则更注重人际关系、价值观。

4. 判断(J)与感知(P):个体对待生活的方式,判断者倾向于有计划、有组织地生活,感知者则更倾向于灵活、适应性强的生活方式。

MBTI测试通过上述四个维度的组合,将人的性格分为16种类型,如ISTJ、ENFP等。

MBTI测试的应用

MBTI测试在多个领域得到了广泛应用,包括:

1. 职业规划:通过了解自己的性格类型,个体可以更好地选择适合自己的职业,提高工作效率。

2. 企业招聘:企业可以利用MBTI测试评估应聘者的性格类型,从而更好地进行人才选拔和团队建设。

3. 教育培训:教师可以根据学生的性格类型,采用更有效的教学方法,提高教学质量。

4. 心理咨询:心理咨询师可以利用MBTI测试了解来访者的性格特点,为来访者提供更有针对性的建议。

MBTI测试的局限性

尽管MBTI测试在多个领域得到了广泛应用,但同时也存在一些局限性:

1. 测试结果存在偏差:MBTI测试结果可能受到测试者主观意愿、文化背景等因素的影响,导致结果不够准确。

2. 缺乏科学依据:MBTI测试的理论基础并非主流心理学理论,因此其科学性受到质疑。

3. 伪科学倾向:MBTI测试结果可能被过度解读,导致个体陷入性格标签的束缚,影响其真实行为。

MBTI测试作为一种性格评估工具,在帮助人们了解自我、选择职业等方面具有一定的价值。然而,在使用MBTI测试时,我们应保持理性,避免过度解读和迷信。同时,关注MBTI测试的局限性,以便更好地发挥其积极作用。