自残行为,一种青少年中常见的现象,其背后的原因复杂,可能涉及心理、生理、社会和心理发育等多个方面。并非所有自残行为都与抑郁症直接相关,但某些情况下,自残可能成为抑郁症的症状。本文探讨了自残行为的定义、原因、与抑郁症的关系,并提出了应对策略。在静谧的夜晚,少年小明的手指在皮肤上划过,留下的不是血痕,而是一串无语的哀伤。自残,这个看似叛逆的举动,背后隐藏着怎样的秘密?是抑郁症的伪装,还是情绪的绝望宣泄?我们不禁好奇,那些在沉默中受伤的少年,他们的内心世界究竟经历了什么?本文将揭开自残行为的神秘面纱,引导我们走进这些少年内心深处的挣扎与呼唤,以期在关爱与理解中,为他们照亮前行的道路。

自残行为背后的真相:是装抑郁还是情绪宣泄?

自残行为是青少年群体中较为常见的现象,但很多人对此并不理解。本文将探讨自残行为的背后原因,分析其是否与抑郁症有关,并提出相应的解决方法。

自残行为的定义及原因

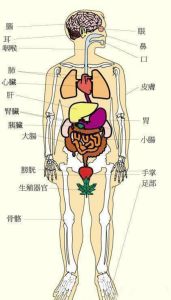

自残是指在没有自杀意图的情况下,故意伤害自己的身体,造成身体上的疼痛或伤害。自残行为的产生可能与以下原因有关:

1. 心理因素:压力、焦虑、抑郁等情绪困扰可能导致个体产生自残行为,以宣泄情绪。

2. 生理因素:疼痛、身体不适等生理因素也可能促使个体自残。

3. 社会因素:家庭问题、人际关系问题等社会因素也可能引发自残行为。

4. 心理发育问题:人格障碍等心理发育问题可能导致个体自残。

自残与抑郁症的关系

自残行为并不一定意味着患有抑郁症,但自残也可能是抑郁症的表现之一。以下情况可能表明自残行为与抑郁症有关:

1. 自残行为伴随有持续的情绪低落、兴趣丧失、精力不足等症状。

2. 自残行为与心理创伤、人际关系问题等心理因素有关。

3. 自残行为伴随有自杀倾向。

如何应对自残行为

1. 药物治疗:如果自残行为由抑郁症或其他精神疾病引起,医生可能会开具药物治疗,如抗抑郁药、抗焦虑药等。

2. 心理治疗:心理治疗是自残患者的重要治疗手段,包括认知行为疗法、心理分析、家庭治疗等。

3. 生活保持良好的作息时间、健康的饮食、适度的运动等,有助于缓解身体和心理的压力。

4. 寻求社会支持:与家人、朋友或专业人士分享自己的感受和经历,寻求他们的支持和理解。

5. 关注心理健康:了解自己的情绪和心理健康状况,寻找适合的方法来舒缓压力和焦虑。

案例分析

在心理门诊,一位父母带着孩子前来咨询。孩子在家中划伤自己的手,表示不想活了。父母认为孩子是懒,玩手机导致的。然而,孩子表示自己玩手机也不开心,觉得活着没意思。这种情况下,自残行为并非单纯的威胁家长或寻求关注,而是一种求助信号,表明孩子正在经历严重的情绪困扰或压力。

自残行为并非简单的装抑郁或叛逆,而是背后隐藏着复杂的心理因素。面对自残行为,我们要理解其背后的心理诉求,给予关爱和支持,并寻求专业帮助,以帮助孩子走出困境,恢复心理健康。