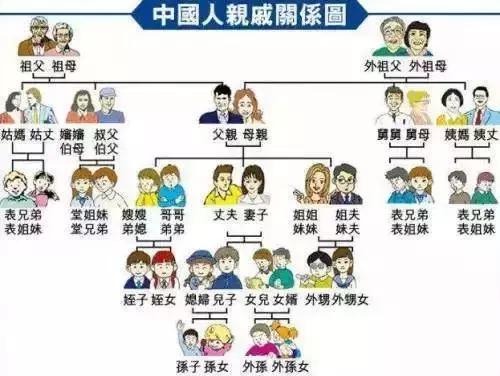

本文探讨了在中国传统文化中,如何恰当称呼父亲的姐姐,并分析了不同年龄差异下的称呼选择,以及现代家庭称呼的变化和礼仪。在古老的中国,称呼是一门学问,每一声“姑姑”或“姑妈”背后,都藏着深厚的家族伦理和尊卑之序。想象一下,当你面对一位年龄几乎是你父亲两倍的亲戚,该如何称呼她呢?是沿用古老的“姑姑”,还是选择更亲切的“阿姨”?本文将带你走进这个奇妙的世界,解码中国的亲属称谓文化,探索如何在尊重传统的同时,巧妙地处理年龄差异带来的称呼难题。让我们一起揭开这层神秘的面纱,感受家族和谐的温馨气息。

爸爸的姐姐我叫他什么——探索中国的亲属称谓文化

在中国的传统文化中,亲属称谓是一个重要的组成部分,它不仅体现了家族的伦理关系,也反映了社会阶层的界限。在面对家庭成员间的年龄差异时,如何准确地称呼亲属,尤其是对于父亲年龄远大于儿子的情况,显得尤为重要。本文将深入探讨这一问题,并分析在不同情境下如何恰当称呼父亲的长辈。

传统的亲属称谓

在中国,父亲的姐姐通常被称为“姑妈”或“姑姑”。这个称呼不仅仅是对父亲姐妹的尊称,也是对她们家庭地位的一种认可。姑妈的孩子被称为“表兄弟姐妹”,这种称谓体现了家族之间的横向联系。

1. 姑妈的丈夫被称为“姑父”,是姑妈的家庭伴侣。

2. 姑妈的孩子,即父亲的姑表兄弟姐妹,被称为“表兄弟姐妹”。

年龄差异与称呼

当父亲的年龄远大于儿子时,传统的称谓可能会因为年龄差异而显得不太合适。在这种情况下,家庭成员可能会根据具体情况调整称呼。

1. 使用亲切的称呼:在家庭内部,尤其是关系亲密的家庭中,可能会使用“爸爸”或“叔叔”等更亲切的称呼来代替“公公”或“伯伯”。

2. 结合年龄差异:在称呼时,可以结合年龄差异,如“大伯”、“二姑”等,以表明家族成员之间的辈分关系。

现代家庭的称呼变化

随着社会的发展和文化的多元化,现代家庭中的亲属称呼也呈现出多样化的趋势。

1. 个人化称呼:在一些家庭中,可能会根据家庭成员的个性和喜好来选择称呼,如直接称呼长辈的名字。

2. 文化融合:在跨文化交流的家庭中,可能会将不同文化的称呼方式结合起来,形成独特的家庭称呼习惯。

称呼的礼仪与尊重

无论在什么情况下,选择合适的称呼都是对长辈的尊重。以下是一些关于称呼的礼仪

1. 了解家庭习惯:在进入一个新家庭时,了解并尊重家庭的称呼习惯是非常重要的。

2. 适当调整:在年龄差异较大的情况下,可以根据具体情况适当调整称呼,但要确保不会让对方感到尴尬或不舒服。

3. 沟通与尊重:在不确定如何称呼时,可以通过与长辈沟通来解决问题,表达自己的尊重和诚意。

父亲年龄远大于儿子的情况在现实生活中并不少见。面对这样的家庭关系,选择合适的称呼不仅是对长辈的尊重,也是对家庭和谐的维护。通过了解中国的亲属称谓文化,我们可以更好地应对这类情况,让家庭关系更加融洽。